Le Prix Nobel de la Paix est probablement la distinction internationale la plus prestigieuse qui récompense chaque année une personnalité ou une organisation ayant œuvré pour la promotion de la paix et des droits humains. Mais que recouvre ce prix exactement ? Comment sont sélectionnés les lauréats et quelle est la portée de ce titre sur la scène mondiale ? Dans cet article, nous vous proposons une exploration complète du prix Nobel de la Paix, de son histoire à ses critères d’attribution, en passant par la liste des lauréats marquants et les contours de son impact politique et social.

Qu’est-ce que le Prix Nobel de la Paix ?

Le Prix Nobel de la Paix récompense chaque année une personne ou une organisation qui a profondément contribué à rapprocher les peuples. Cette distinction met en lumière des efforts qui visent à diminuer ou supprimer les armées permanentes, à favoriser la coopération internationale et à promouvoir la paix dans le monde.

Son objectif principal est d’encourager des actions concrètes qui protègent les droits humains, favorisent la diplomatie et soutiennent l’aide humanitaire dans les zones de conflits. Plus qu’un simple prix, il symbolise un appel à poursuivre la lutte contre la guerre et les violences.

Découvrez aussi notre article : Tout savoir sur le FMI

Le montant attribué au lauréat s’élève à environ 11 millions de couronnes suédoises, ce qui correspond à près de 950 000 euros. Ce soutien financier permet souvent aux récipiendaires de continuer leurs engagements sur le terrain.

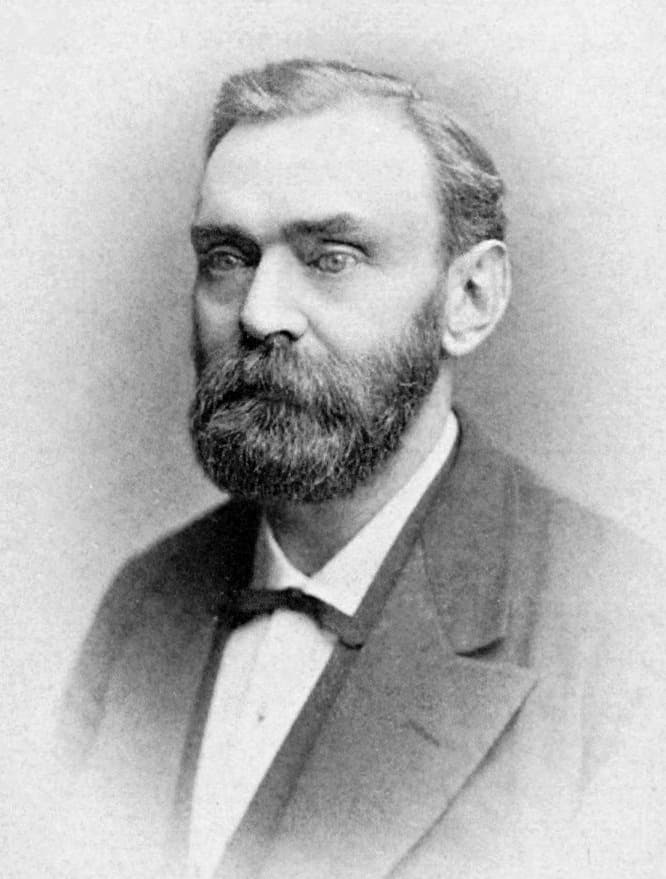

La remise du prix a lieu chaque année le 10 décembre, en hommage à la date anniversaire de la mort d’Alfred Nobel, créateur de cette prestigieuse récompense.

À retenir : le Prix Nobel de la Paix distingue chaque année une personne ou une organisation ayant œuvré pour la paix mondiale, selon la volonté originale d’Alfred Nobel.

L’histoire du Prix Nobel de la Paix

Origines et évolution

Le Prix Nobel de la Paix est né du testament d’Alfred Nobel, industriel suédois et inventeur de la dynamite. Nobel, conscient de l’impact de ses inventions, exprimait dans ses dernières volontés le souhait d’encourager la paix dans le monde.

Dès 1901, le comité Nobel norvégien remet le premier prix à deux personnalités : Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, et Frédéric Passy, économiste et militant pacifiste.

Au départ, la récompense vise principalement des figures occidentales. Progressivement, elle s’est ouverte à des lauréats venus de tous continents.

Quelques repères pour mieux comprendre cette évolution :

- Le Prix Nobel de la Paix est attribué depuis 1901, avec des interruptions lors des deux guerres mondiales.

- De nombreuses personnalités et organisations symboliques ont été récompensées : diplomates, militants de droits humains, associations humanitaires.

- Au fil du XXe siècle, le choix du comité reflète une reconnaissance mondiale des luttes pour la paix, la solidarité et la justice.

- Certains choix du jury ont marqué l’histoire par leur portée politique ou leur message à destination des régimes autoritaires.

À retenir : Le Prix Nobel de la Paix incarne une ouverture progressive et une reconnaissance internationale des combats menés pour la paix et les droits humains.

Quelques dates clés

Le Prix Nobel de la Paix a traversé des périodes historiques majeures tout en continuant à être attribué, parfois dans des contextes difficiles.

- En 1917, en pleine Première Guerre mondiale, le Prix a été décerné, une exception alors que de nombreuses années de guerre virent le prix suspendu.

- Durant la Seconde Guerre mondiale, le prix a été attribué en 1944 et 1945, témoignant des efforts de paix même en temps de conflit majeur.

- Il y a eu 19 années où le Prix Nobel de la Paix n’a pas été remis, souvent parce qu’aucun candidat n’a obtenu l’unanimité requise par le comité.

- Le prix peut être partagé. Il a parfois récompensé deux ou trois lauréats qui ont contribué ensemble ou séparément à des causes liées à la paix.

Cette flexibilité souligne à quel point le prix s’adapte à la réalité complexe des relations internationales et des combats pour la paix.

Découvrez aussi notre article : Tout savoir sur l’UNESCO

Les critères et la procédure de sélection

Qui peut être candidat ?

Les candidatures au Prix Nobel de la Paix ne peuvent pas être déposées librement. Seules certaines personnes habilitées ont le droit de proposer un candidat. Parmi elles, on compte :

- Des ministres et anciens ministres des Affaires étrangères

- Des membres de parlements nationaux et régionaux

- Des professeurs d’université spécialisés en sciences politiques, relations internationales ou droit international

- Des anciens lauréats du prix Nobel de la Paix

- Des membres de certaines organisations internationales

Il n’est donc pas possible d’envoyer une candidature spontanée. Cette sélection stricte vise à garantir la qualité et la pertinence des propositions.

La liste des candidats comprend plusieurs centaines de noms chaque année, mais reste confidentielle. Elle ne sera dévoilée qu’au bout de 50 ans.

Comment sont sélectionnés les lauréats ?

La désignation des lauréats relève du comité Nobel norvégien, indépendant et composé de cinq membres. Ces membres sont nommés par le Parlement norvégien, selon la volonté d’Alfred Nobel.

Le comité analyse chaque candidature en s’appuyant sur des critères précis :

- L’action concrète pour la paix, la diplomatie, la résolution de conflits

- La défense des droits humains

- L’engagement dans l’aide humanitaire

Le processus de sélection est rigoureux. Après une première élimination, une liste restreinte d’environ 20 à 30 candidats est étudiée en détail. Parfois, des experts externes sont consultés. Le choix final se fait en réunion, souvent à l’unanimité, quelques jours avant la cérémonie.

Ce système garantit que le Prix Nobel de la Paix reconnaisse des contributions réelles et significatives à la paix dans le monde.

Critères d’éligibilité au prix Nobel de la Paix

- Confidentialité de la liste des candidats pendant 50 ans.

- Action concrète pour la paix ou les droits humains.

- Candidature proposée par une personne habilitée.

- Personne ou institution vivante (sauf exception très rare).

- Sélection par le comité Nobel norvégien.

Tableau des 50 derniers lauréats (2024-1974) du Prix Nobel de la Paix

| Année | Lauréat(s) | Raison principale |

|---|---|---|

| 2025 | Maria Corina Machano | Figure de l’opposition au régime vénézuélien |

| 2024 | Nihon Hidankyo | Lutte contre les armes nucléaires |

| 2023 | Narges Mohammadi | Défense des droits humains en Iran |

| 2022 | Ales Bialiatski, Memorial, CLC | Défense des droits civiques en Biélorussie, Russie, Ukraine |

| 2021 | Maria Ressa, Dmitri Mouratov | Courage pour la liberté d’expression |

| 2020 | Programme Alimentaire Mondial | Lutte contre la faim mondiale |

| 2019 | Abiy Ahmed | Paix dans la Corne de l’Afrique |

| 2018 | Denis Mukwege, Nadia Murad | Fin des violences sexuelles en guerre |

| 2017 | Campagne internationale contre les armes nucléaires | Traité d’interdiction des armes atomiques |

| 2016 | Juan Manuel Santos | Accord de paix en Colombie |

| 2015 | Quartette du Dialogue National Tunisien | Transition démocratique en Tunisie |

| 2014 | Malala Yousafzai, Kailash Satyarthi | Combat pour l’éducation des enfants |

| 2013 | Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) | Désarmement chimique |

| 2012 | Union Européenne | Paix, réconciliation et coopération en Europe |

| 2011 | Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee, Tawakkol Karman | Droits des femmes et démocratie |

| 2010 | Liu Xiaobo | Lutte pacifique pour les droits humains en Chine |

| 2009 | Barack Obama | Efforts pour la diplomatie internationale |

| 2008 | Martti Ahtisaari | Médiation et résolution des conflits |

| 2007 | Al Gore, Groupe d’experts intergouvernemental sur le climat (GIEC) | Lutte contre le changement climatique |

| 2006 | Muhammad Yunus | Microcrédit et lutte contre la pauvreté |

| 2005 | Mohamed ElBaradei | Contrôle international des armes nucléaires |

| 2004 | Wangari Maathai | Protection de l’environnement et droits humains |

| 2003 | Shirin Ebadi | Droits des femmes et enfants en Iran |

| 2002 | Jimmy Carter | Médiation des conflits et droits de l’homme |

| 2001 | Kofi Annan et ONU | Engagement pour la paix et la sécurité mondiale |

| 2000 | Médecins Sans Frontières | Aide humanitaire en zones de conflits |

| 1999 | Médiateurs de la paix du Moyen-Orient (Camp David) | Négociations de paix entre Israël et Palestine |

| 1998 | John Hume, David Trimble | Processus de paix en Irlande du Nord |

| 1997 | International Campaign to Ban Landmines | Lutte contre les mines antipersonnel |

| 1996 | Carlos Filipe Ximenes Belo, José Ramos-Horta | Paix et réconciliation au Timor oriental |

| 1995 | Joseph Rotblat, Pugwash Conferences | Lutte contre les armes nucléaires |

| 1994 | Yasser Arafat, Shimon Peres, Yitzhak Rabin | Processus de paix au Moyen-Orient |

| 1993 | Nelson Mandela, Frederik de Klerk | Fin de l’apartheid et réconciliation en Afrique du Sud |

| 1992 | Rigoberta Menchú | Défense des droits des peuples indigènes |

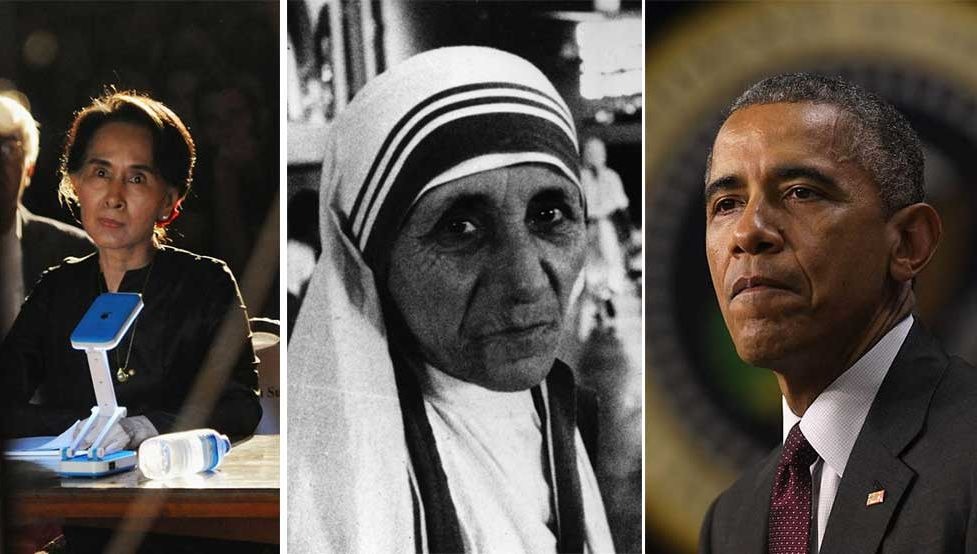

| 1991 | Aung San Suu Kyi | Résistance non-violente en Birmanie |

| 1990 | Mikhaïl Gorbatchev | Réformes pour la paix et la fin de la guerre froide |

| 1989 | Tenzin Gyatso (Dalaï Lama) | Promotion de la non-violence |

| 1988 | Organisation pour l’interdiction des essais nucléaires | Contrôle des armements nucléaires |

| 1987 | Óscar Arias Sánchez | Plan de paix pour l’Amérique centrale |

| 1986 | Elie Wiesel | Droits de l’homme et mémoire de l’Holocauste |

| 1985 | Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) | Lutte contre la faim |

| 1984 | Desmond Tutu | Fin de l’apartheid en Afrique du Sud |

| 1983 | Le Comité international de la Croix-Rouge | Actions humanitaires en zones de conflits |

| 1982 | Alva Myrdal, Alfonso García Robles | Désarmement et contrôle des armements |

| 1981 | Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (HCR) | Protection des réfugiés |

| 1980 | Adolfo Pérez Esquivel | Luttes pour les droits humains en Amérique latine |

| 1979 | Mère Teresa | Œuvres humanitaires auprès des plus pauvres |

| 1978 | Anouar el-Sadate, Menahem Begin | Traité de paix entre Égypte et Israël |

| 1977 | Amnesty International | Protection des droits de l’homme |

| 1976 | Betty Williams, Mairead Corrigan | Mouvement pacifiste en Irlande du Nord |

| 1975 | Andrei Sakharov | Défense des droits humains en URSS |

| 1974 | Seán MacBride, Eisaku Satō | Paix, désarmement et coopération internationale |

Parmi les figures emblématiques historiques :

- Nelson Mandela, récompensé en 1993, a œuvré pour la réconciliation en Afrique du Sud après l’apartheid.

- Martin Luther King Jr., lauréat en 1964, a mené un combat pacifique pour les droits civiques aux États-Unis.

- Malala Yousafzai, en 2014, a défendu l’éducation des filles face à l’obscurantisme.

- Aung San Suu Kyi, en 1991, a résisté pacifiquement contre la dictature en Birmanie.

Les enjeux et controverses du prix

Axe politique et symbole international

Le Prix Nobel de la Paix est souvent bien plus qu’une simple récompense : il agit comme un message politique fort. En attribuant ce prix, le comité peut soutenir ou alerter certains gouvernements ou dirigeants sur leurs politiques. Par exemple, la distinction reçue par Liu Xiaobo a clairement été perçue comme un soutien à la lutte pour les droits humains en Chine. De même, Aung San Suu Kyi a été honorée pour sa résistance non-violente contre la dictature en Birmanie, ce qui a eu un impact symbolique international.

Toutefois, le prix n’échappe pas aux controverses. En 2009, Barack Obama a reçu la récompense pour ses intentions diplomatiques, avant même d’avoir mené des actions concrètes. Ce choix a été critiqué et a suscité des débats sur la nature véritable du prix : récompense d’actes réalisés ou anticipation d’impacts futurs.

Les impacts réels des lauréats

Pour beaucoup de lauréats, ce prix agit comme un catalyseur puissant. Il renforce leur visibilité et crédibilité sur la scène mondiale, ce qui facilite la mobilisation d’alliés, de fonds et d’attention médiatique.

Par exemple, le Programme alimentaire mondial, distingué en 2020, a vu son influence renforcée, permettant d’accroître ses actions dans la lutte contre la faim dans le monde. De façon générale, le Nobel de la Paix donne aux lauréats un poids accru dans leurs combats, qu’ils soient politiques, humanitaires ou sociaux.

Ainsi, malgré les polémiques, le prix demeure un moteur notable pour les causes qu’il récompense, en donnant un écho international aux efforts pour la paix et la justice.

FAQ sur le prix Nobel de la Paix

Qu’est-ce que le prix Nobel de la Paix ?

Le prix Nobel de la Paix est l’une des six distinctions créées par le testament d’Alfred Nobel en 1895. Il récompense chaque année une personne, une organisation ou une institution ayant œuvré de façon significative pour la paix dans le monde, la résolution de conflits, la défense des droits humains ou la promotion de la coopération internationale. C’est le seul prix Nobel décerné à Oslo, en Norvège, par le Comité Nobel norvégien.

Qui décerne le prix Nobel de la Paix ?

Contrairement aux autres prix Nobel attribués par des institutions suédoises, le prix Nobel de la Paix est remis par le Comité Nobel norvégien, composé de cinq membres désignés par le Parlement de Norvège (le Storting). Ce comité examine les centaines de nominations reçues chaque année et choisit le ou les lauréats.

Quels sont les critères pour recevoir le prix Nobel de la Paix ?

Pour être récompensé, il faut avoir contribué de manière notable à la préservation ou au rétablissement de la paix, à la résolution pacifique de conflits, à la promotion des droits humains, ou encore à la coopération entre nations. Les actions humanitaires d’ampleur mondiale peuvent également être reconnues. Le comité évalue à la fois l’impact concret des actions et leur portée symbolique.

Quand et où est annoncé le prix Nobel de la Paix ?

L’annonce du lauréat a lieu chaque année début octobre, généralement dans la salle de l’Institut Nobel à Oslo. La cérémonie officielle de remise se déroule le 10 décembre, jour anniversaire de la mort d’Alfred Nobel, en présence de nombreuses personnalités internationales.

Combien d’argent reçoit le lauréat du prix Nobel de la Paix ?

Le montant du prix varie légèrement chaque année en fonction des revenus de la Fondation Nobel. En 2024, il s’élevait à 11 millions de couronnes suédoises (environ 950 000 €). La somme est partagée si plusieurs lauréats se voient attribuer le prix la même année.

Qui peut nommer un candidat au prix Nobel de la Paix ?

Seules certaines personnes ou institutions sont habilitées à proposer des candidatures : anciens lauréats, membres de gouvernements, professeurs d’université dans certaines disciplines, juges de cours internationales ou encore directeurs d’instituts spécialisés. Le processus est confidentiel, et les noms des nominés restent secrets pendant 50 ans.

Quels sont les lauréats les plus célèbres du prix Nobel de la Paix ?

Plusieurs figures emblématiques ont reçu cette distinction, parmi lesquelles Martin Luther King Jr. (1964), Nelson Mandela (1993), Mère Teresa (1979), Malala Yousafzai (2014) ou encore Barack Obama (2009). Des organisations majeures comme Médecins Sans Frontières, le Programme alimentaire mondial ou l’Union européenne ont également été honorées.

Peut-on refuser le prix Nobel de la Paix ?

Oui, bien que rare, cela s’est déjà produit. En 1973, Lê Đức Thọ a refusé le prix partagé avec Henry Kissinger, estimant que les conditions de paix au Vietnam n’étaient pas réunies. Certains lauréats ont également été empêchés par leur gouvernement de se rendre à la cérémonie, comme Liu Xiaobo en 2010.

Combien de femmes ont reçu le prix Nobel de la Paix ?

Depuis 1901, 19 femmes ont été récompensées. Parmi elles figurent des militantes emblématiques comme Bertha von Suttner (1905), Wangari Maathai (2004), Ellen Johnson Sirleaf (2011) ou encore Narges Mohammadi (2023).